Miguel Delibes, fallecido hoy hace justamente un mes y al que el próximo jueves (15 de abril) la Academia tributará un homenaje presidido por los Reyes, tal vez sea el último –o el penúltimo, si pensamos en José Jiménez Lozano– de los grandes narradores de una Castilla que ya casi no existe más que en la literatura, aunque físicamente siga estando ahí, ancha, hermosa y profunda, sin duda más “desarrollada” que nunca pero tan solitaria como siempre.

Delibes fue, en mis lejanos estudios del bachillerato (a finales de los 60), uno de los más leídos de los “nuevos” novelistas. Una lista que, calcada en buena medida de los ganadores del entonces prestigiosísimo premio Nadal, encabezaba Carmen Laforet, con su mítica Nada (a mi me sedujo más entonces su iniciática La insolación), y de la que también formaban parte autores como Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martin Gaite, Luis Romero, Francisco García Pavón, Álvaro Cunqueiro en su faceta de escritor en castellano y, quizás por encima de todos ellos en cuanto a la fama del momento, el voluminoso José María Gironella, cuyos cipreses creyentes a veces se confundían, en el recitado memorioso de los títulos, con la alargada sombra del ciprés de Delibes. Y eso por no mencionar las ocasiones (propias de una antología del disparate) en que unos y otro se entremezclaban, bajo el efecto poderoso del ritmo y la rima, con el «enhiesto surtidor de sombra y sueño» plantado por el poeta Gerardo Diego «en el fervor de Silos». Cuánto ciprés en las letras de aquellos años.

Durante mucho tiempo, la obra de Delibes que más admiré fue Cinco horas con Mario, un prodigioso monólogo de velatorio que une a la precisión de su lenguaje la capacidad de hacer creíble una voz interior para contarnos algunas verdades ocultadas sobre nuestra realidad y la inmediata historia. También me atrapó La hoja roja, con su sencilla pero eficaz metáfora del librillo de papel de fumar y sus avisos sobre, en el fondo, la fugacidad de la vida.

Años después, la extraordinaria película de Mario Camus me descubrió ese prodigio del realismo y la tragedia, además de vivo retrato del caciquismo, que es Los santos inocentes. Una novela inevitablemente ligada desde su presencia en la gran pantalla a las figuras de Francisco Rabal y Alfredo Landa, con el odioso pero admirable contrapunto de Juan Diego; y muy especialmente a la inolvidable “milana bonita”, una grajilla que en la realidad crió y adiestró el gran naturalista y maestro de cetrería que fue Aurelio Pérez (curiosamente, o no tanto, uno de los principales colaboradores de Rodríguez de la Fuente, a quien Miguel Delibes dedicó la obra: esta historia merece atención aparte; tal vez vuelva otro día sobre ella).

Un encuentro en Moradillo de Sedano

Una tarde de hace ya casi un par de décadas (quizás en la primavera de 1991), mientras realizaba el trabajo de campo para la guía

de Castilla y León de Anaya Touring, tuve la suerte de cruzarme con Miguel Delibes en un escenario muy querido para él: la

iglesia románica de Moradillo de Sedano, famosa por su magnífica portada esculpida, delicada y alegre como la página iluminada de un salterio.

El templo, puesto bajo la advocación de san Esteban, se alza sobre un cerro en las proximidades del pueblo de Sedano, en el norte de Burgos, habitual lugar de descanso del escritor, escenario de muchas de sus peripecias de cazador y también retiro provechoso en el que escribió buena parte de su obra. En sus libros de caza, y en algunos de sus cuentos, aparecen con frecuencia descripciones y recreaciones de este espacio, que el escritor conocía como la palma de su mano.

La zona es una dura comarca paramera alegrada en sus inmediaciones por los soberbios cañones del Ebro y el Rudrón. Está situada a las puertas, por un lado, de la comarca de La Lora, y por otro, de las Merindades, un entretenido y peculiar laberinto geográfico que junto con el contiguo Valle de Mena probablemente constituya el territorio más peculiar de la vieja Castilla; sin duda, el de más recio abolengo.

Además, el Valle de Sedano es lugar vinculada a la familia de la mujer de Delibes, Ángeles de Castro, el ángel tutelar de la vida del escritor y su verdadera alma gemela («la mejor mitad de mi mismo»), a la que rindió homenaje incluso después de muerto. Me emocionó enterarme, en las crónicas posteriores a su fallecimiento, de que la condición inexcusable que Delibes había puesto para ser enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres del cementerio de Valladolid, junto a Zorrilla, Rosa Chacel y otros notables, fue que al lado de sus cenizas fueran depositados las de su esposa, muerta en 1974.

También procedía del Valle de Sedano (y es otra curiosa coincidencia) la familia paterna de Rodríguez de la Fuente. Precisamente, uno de los tíos de éste construyó el atrio que protege de los efectos de la intemperie la rica pero muy delicada portada de la iglesia de Moradillo, que es de piedra de toba, «de esa que se corta con una sierra», como me explicaría el propio Delibes.

Durante sus estancias en la casona familiar de Sedano, Delibes solía dar largos paseos que a veces discurrían por la carretera que lleva hasta el citado templo, tras un recorrido de unos cuatro o cinco kilómetros y con una pronunciada pendiente en su tramo final. La fortuna hizo que uno de esos días coincidiera con la única vez que he visitado el lugar. Como además por entonces, como responsable de la edición de la enciclopedia Ecología y vida, había tenido cierta relación profesional con uno de sus hijos, el biólogo Miguel Delibes de Castro, fue fácil entablar conversación con el escritor y con la persona que lo acompañaba, su hija Elisa. La verdad es que no hubiera sido necesaria excusa alguna porque la sencillez que Delibes proclamó como divisa de su vida y también de su obra («soy un hombre sencillo que escribe con sencillez») se puso de relieve de inmediato y la charla fluyó con facilidad.

Recuerdo bien que me comentó algunas curiosidades del lugar, entre ellas el hecho de que el valor artístico de la iglesia había sido “descubierto” al quitar la cal que cubría sus muros, y me sugirió que anotara la presencia de unas raras columnas de fustes en zigzag a la entrada del templo:

–Dicen los que saben de estas cosas que columnas como éstas no se ven en ninguna parte. Aunque, con permiso de esta señora [por la guardesa del templo, que nos había abierto la puerta y nos acompañaba en la visita], a mí me recuerdan el desagüe de un retrete. No son bonitas, pero son raras…

Fue esa la única vez que vi físicamente al escritor. Por eso me ha dejado el “recuerdo fuerte” que desde entonces preside su evocación y que va a estar presente en el nuevo y necesario acercamiento a su obra que me he impuesto llevar a cabo como una forma de aprendizaje de algunos senderos por los que la experiencia me va diciendo que es más fácil encontrar el secreto de una forma de vivir, de cierta sabiduría que Miguel Delibes demostró poseer en su grado más alto.

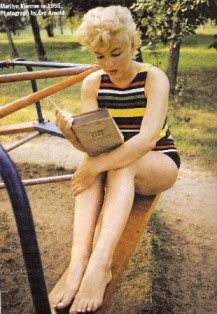

Fotografía

Miguel Delibes tras un paseo en bici por El Pinar de Antequera.